Die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes

Die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes

2. Dezember 1998, 06:45 Uhr MEZ. Erstmals in der Geschichte der Eisenbahn erklärt die "Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur" (UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) eine Eisenbahn zum "Erbe der gesamten Menschheit". Nationale wie auch internationale Medien berichten über dieses außergewöhnliche Ereignis, stellt doch die UN-Organisation erstmals eine Eisenbahnstrecke unter den Schutz der internationalen Staatengemeinschaft. Seit diesem Zeitpunkt steht die Semmeringbahn in einer Reihe weltberühmter Denkmäler wie die Lagunenstadt Venedig, das indische Grabmal Taj Mahal und die ägyptischen Pyramiden von Giseh.

Die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes

Die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes Das 21-köpfige Welterbe-Komitee der UNESCO fasste den Beschluss einstimmig – basierend auf den Kriterien der "Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" (Welterbe-Konvention). Dieses Übereinkommen wurde 1972 von der UNESCO-Generalversammlung mit dem Ziel beschlossen, weltweit die bedeutendsten Naturlandschaften und Kulturdenkmäler vor dem Verfall bzw. der Zerstörung zu schützen und für kommende Generationen zu erhalten. Denn in den 1960er Jahren erkannte die UN-Organisation, dass

Das Übereinkommen trat 1975 in Kraft. Bislang haben über 180 Staaten die Welterbe-Konvention unterzeichnet, womit sie das international bedeutendste Abkommen ist, das jemals von der Völkergemeinschaft zur Erhaltung und zum Schutz ihres natürlichen und kulturellen Erbes beschlossen wurde. Über 130 Länder haben bisher über 800 Naturlandschaften bzw. Kulturdenkmäler zum "Erbe der Menschheit" erklären lassen. Zu den bekanntesten Welterbestätten gehören Memphis und seine Totenstadt mit den Pyramiden von Giseh, Abusir, Sakkara und Dahschur (Ägypten), die Wasserfälle des Iguazu (Argentinien, Brasilien), das Große Barriere-Riff (Australien), die Große Mauer (China), der Nationalpark La Amistad (Costa Rica, Panama), die Schlösser und Parks von Potsdam-Sanssouci und Berlin (Deutschland), der Nationalpark Galapagos-Inseln (Ecuador), Mont St. Michel und seine Bucht (Frankreich), die Akropolis in Athen (Griechenland), der Tower von London (England), das Taj Mahal (Indien), Venedig und seine Lagune (Italien), der Nationalpark Wood Buffalo (Kanada), der Nationalpark Kahuzi-Biega (Kongo), die Ruinen und der Nationalpark von Palenque (Mexiko), der Nationalpark Sagarmatha mit dem Mount Everest (Nepal), die Ruinenstadt Machu Picchu (Peru), das Konzentrationslager Auschwitz (Polen), das Biosphärenreservat Donaudelta (Rumänien), der Kreml und der Rote Platz in Moskau (Russland), die Viktoria-Fälle (Sambia, Simbabwe), die Ruinenstadt Sigirija (Sri Lanka), die Ruinen von Palmyra (Syrien), der Nationalpark Serengeti (Tansania), das historische Zentrum von Prag (Tschechien) und der Nationalpark Yosemite (USA).

Anfang der 1990er Jahre tobte in Österreich die Auseinandersetzung um

den heiß umstrittenen Semmering-Basistunnel. Er sollte eine unterirdische

Eisenbahn-Verbindung zwischen Gloggnitz in Niederösterreich und

Mürzzuschlag in der Steiermark darstellen und damit die Querung des

östlichsten Passes der Alpen über die Semmeringbahn obsolet machen.

Derartige Pläne reichen zwar bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück,

nur wurden sie aufgrund hydrogeologischer, technischer, finanzieller als

auch politischer Schwierigkeiten nie umgesetzt. In den 70er und 80er

Jahren des 20. Jahrhunderts forcierten einige Interessensgruppen,

insbesondere aus dem Bereich der Bauwirtschaft, erneut Pläne einer

Untertunnelung des Semmerings, die aber immer mehr den Widerstand der

regionalen Bevölkerung, vor allem auf niederösterreichischer Seite,

hervorriefen. Demzufolge konstituierten sich in den Ortschaften Payerbach,

Reichenau, Prein an der Rax und Semmering einzelne Bürgerinitiativen, die

letztendlich zu den "Vereinigten Bürgerinitiativen Schwarzatal – Region

Semmering" (VBI) unter Leitung von Dkfm. Franz Fally verschmolzen. Sie

zeigten auf, welche negativen Auswirkungen das Tunnelprojekt auf die

Region hätte, und organisierten zahlreiche Veranstaltungen, um die

verantwortlichen Politiker doch noch zum Einlenken zu bewegen.

Um zusätzliche Unterstützung für ihren Widerstand gegen dieses Großprojekt zu erfahren, wandten sich die Bürgerinitiativen an Natur- und Umweltschutzorganisationen, fürchteten sie doch auch eine massive Beeinträchtigung des Semmeringer Wasser- und Naturhaushaltes sowie des Landschaftsschutzgebietes. Blitzten sie bei den großen Organisationen ab, so konnten sie letztendlich ALLIANCE FOR NATURE (AFN) für ihre Anliegen gewinnen. ALLIANCE FOR NATURE hatte schon bei der Schaffung großer Nationalparke in Österreich (Hohe Tauern, Donau-Auen) mitgewirkt und im Rahmen ihrer Initiativen Erfahrungen gesammelt, wie sensible Landschaften vor großtechnischen Projekten (Speicherkraftwerk Dorfertal-Matrei, Donau-Laufkraftwerk Hainburg) durch gezielte Strategien geschützt werden können.

1992

stieg

ALLIANCE FOR NATURE in den Ring des Widerstandes gegen den Bau des

Basistunnels und startete die Initiative "Semmeringbahn statt Tunnelwahn".

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits mehrere Gesetze, Verordnungen und

Vereinbarungen für den Bau des Tunnels. Im Rahmen dieser Initiative

bündelte ALLIANCE FOR NATURE mehr als 15 namhafte Natur- und

Umweltschutzorganisationen zu einer Phalanx, um das

Landschaftsschutzgebiet vor den großtechnischen Eingriffen durch den Bau

des Basistunnels zu bewahren. Für diese Initiative erhielt ALLIANCE FOR

NATURE den Landschaftsschutzpreis, überreicht durch die damalige

Umweltministerin Maria Rauch-Kallat. Diese Auszeichnung veranlasste

tunnelbefürwortende Abgeordnete des Nationalrates, parlamentarische

Anfragen an die Umweltministerin zu richten. Auch eine Klage seitens der

Hochleistungsstrecken-AG (HLAG) und der darauf folgende zweieinhalbjährige

Prozess ließ ALLIANCE FOR NATURE nicht davon abbringen, für den

Landschaftsschutz des Semmerings einzutreten. Durch die kritische

Berichterstattung in zahlreichen österreichischen Medien sah sich die HLAG

letztendlich gezwungen, einen Vergleich mit dem ALLIANCE-Generalsekretär

herbeizuführen und den Prozess zu beenden.

1992

stieg

ALLIANCE FOR NATURE in den Ring des Widerstandes gegen den Bau des

Basistunnels und startete die Initiative "Semmeringbahn statt Tunnelwahn".

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits mehrere Gesetze, Verordnungen und

Vereinbarungen für den Bau des Tunnels. Im Rahmen dieser Initiative

bündelte ALLIANCE FOR NATURE mehr als 15 namhafte Natur- und

Umweltschutzorganisationen zu einer Phalanx, um das

Landschaftsschutzgebiet vor den großtechnischen Eingriffen durch den Bau

des Basistunnels zu bewahren. Für diese Initiative erhielt ALLIANCE FOR

NATURE den Landschaftsschutzpreis, überreicht durch die damalige

Umweltministerin Maria Rauch-Kallat. Diese Auszeichnung veranlasste

tunnelbefürwortende Abgeordnete des Nationalrates, parlamentarische

Anfragen an die Umweltministerin zu richten. Auch eine Klage seitens der

Hochleistungsstrecken-AG (HLAG) und der darauf folgende zweieinhalbjährige

Prozess ließ ALLIANCE FOR NATURE nicht davon abbringen, für den

Landschaftsschutz des Semmerings einzutreten. Durch die kritische

Berichterstattung in zahlreichen österreichischen Medien sah sich die HLAG

letztendlich gezwungen, einen Vergleich mit dem ALLIANCE-Generalsekretär

herbeizuführen und den Prozess zu beenden.

Trotz Warnungen hinsichtlich Gefährdung des Wasserhaushalts infolge des

Tunnelbaus wurde von steiermärkischer Seite ein Sondierstollen Richtung

Semmeringpass getrieben. 1996 kam es zum befürchteten Wassereinbruch, der

den gesamten Sondierstollen nahe Mürzzuschlag überflutete und den

Bergwasserspiegel des Semmerings um rund 100 Meter absacken ließ. Dennoch

beharrte der damalige Verkehrsminister und spätere Bundeskanzler Mag.

Viktor Klima am Bau des Basistunnels.

1990-92 trachtete ALLIANCE FOR NATURE danach, dass die Republik

Österreich der Welterbe-Konvention beitritt. Nach zweijährigen Bemühungen

konnte die AFN-Führung einen ersten Erfolg verzeichnen, als im Dezember

1992 die Staatsoberhäupter Österreichs die Ratifikationsurkunde

unterzeichneten, wodurch im März 1993 die Welterbe-Konvention für

Österreich in Kraft trat.

Um dem geplanten Großprojekt des Semmering-Basistunnels ein starkes

Gegengewicht gegenüberzustellen und die daraus zu erwartende Einstellung

der Semmeringbahn zu verhindern, entschloss sich ALLIANCE FOR NATURE, die

Welterbe-Konvention als internationales Schutzinstrumentarium einzusetzen.

Denn schließlich wurde dieses Übereinkommen deshalb beschlossen, um

gefährdete Kulturdenkmäler und Naturlandschaften vor dem Verfall bzw. der

Zerstörung zu bewahren. Dadurch entwickelte ALLIANCE FOR NATURE eine neue

Strategie im Natur-, Kultur- und Landschaftsschutz Österreichs. Hatten

bisher Naturschutzorganisation fast ausschließlich die internationale

IUCN-Schutzgebiete-Kategorie "Nationalpark" gegen Großprojekte ins Treffen

geführt (Hohe Tauern, Donau-Auen, Neusiedler See), sollte diesmal das

"Welterbe" zum Einsatz kommen (IUCN; International Union for Conservation

of Nature and Natural Resources; Internationale Union zur Erhaltung der

Natur und der natürlichen Hilfsquellen; Weltnaturschutzunion).

Dementsprechend unterbreitete ALLIANCE FOR NATURE bereits im Januar 1993,

also zwei Monate vor Inkrafttreten der Welterbe-Konvention für Österreich,

den Länder Niederösterreich und Steiermark sowie dem Bund

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) den Vorschlag,

die Semmeringbahn als potentielle Welterbestätte gemäß Welterbe-Konvention

zu nominieren, und startete die Initiative "Weltkulturerbe Semmeringbahn".

Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll teilte der Organisation

sogleich mit, den Vorschlag von den zuständigen Landesstellen prüfen zu

lassen. Im September 1993 ließ er ALLIANCE FOR NATURE wissen, dass das

Land Niederösterreich sowohl den Semmering als auch die Wachau (ebenso ein

Vorschlag der ALLIANCE FOR NATURE) als potentielle Welterbestätten

nominieren wolle. Beim Land Steiermark tat sich ALLIANCE FOR NATURE um

einiges schwerer, wollte doch dieses Bundesland den Semmering-Basistunnel

durchsetzen. Letztendlich gelang es ALLIANCE FOR NATURE doch, die

Kulturabteilung im Amt der Steiermärkischen Landesregierung für die

Welterbe-Nominierung der Semmeringbahn zu gewinnen. Auch seitens des

Bundesdenkmalamts versicherte sich die Kultur- und

Landschaftsschutzorganisation der Unterstützung, da dieses jene

österreichischen Kulturdenkmäler auswählen sollte, die zur Nominierung als

potentielle Welterbestätten gelangen. Selbst der eifrigste Verfechter des

Basistunnels, Verkehrsminister Viktor Klima, begrüßte die Initiative

"Weltkulturerbe Semmeringbahn".

Parallel zur administrativen Ebene führte ALLIANCE FOR NATURE eine

umfangreiche Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch, gefördert

durch das Kulturministerium. Österreichweit berichteten Tages- und

Wochenzeitungen sowie einschlägige Magazine über die Initiative

"Weltkulturerbe Semmeringbahn"; eine Unterschriftenkampagne unter

derselben Bezeichnung erbrachte die notwendige Unterstützung, um auf

Bundesebene in den engeren Kreis potentieller Welterbestätten zu gelangen.

Im April 1994 fand jene Konferenz auf nationaler Ebene statt, bei der sich die Länder und der Bund, vertreten durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sowie das Bundesdenkmalamt, auf jene Kulturdenkmäler einigten, die als potentielle Weltkulturerbestätten in Form einer Vorschlagsliste dem UNESCO-Welterbe-Zentrum in Paris namhaft gemacht werden sollten. Damals umfasste die österreichische Vorschlagsliste folgende Kulturdenkmäler: Semmeringbahn, Wachau und Salzkammergut als Kulturlandschaften; Zentrum der Stadt Wien, Altstadt von Salzburg, Altstadt von Graz und Altstadt von Innsbruck als Stadtdenkmäler; Stift Kremsmünster, Schloss und Park von Schönbrunn, Stift Heiligenkreuz und Burg Hochosterwitz als Baudenkmäler. Ein Beschluss über Naturlandschaften als potentielle Weltnaturerbestätten wurde bei dieser Konferenz nicht gefasst, da sich die Länder, in deren Kompetenz der Naturschutz fällt, auf eine entsprechende Vorschlagsliste bis zum damaligen Zeitpunkt nicht einigen konnten. Obwohl der Beschluss gefasst war, welche potentiellen Welterbestätten vorerst seitens Österreichs nominiert werden sollten, verzögerten sich erneut die entsprechenden Anträge. Erst im September 1995, 20 Jahre nach Inkrafttreten der Welterbe-Konvention, nominierte die Republik Österreich ihre ersten Welterbestätten: das Schloss und den Park von Schönbrunn, die Altstadt von Salzburg und die Semmeringbahn; das Burgenland reichte den österreichischen Teil des Neusiedler Sees als Naturerbe ein.

Im Juni 1996 gab das Welterbe-Zentrum, die Geschäftsstelle der Welterbe-Konvention, an das Welterbe-Komitee die Empfehlung ab, die Altstadt von Salzburg und das Schloss Schönbrunn in die Welterbe-Liste aufzunehmen und die Semmeringbahn sowie den Neusiedler See vorerst zurückzustellen. Das Welterbe-Komitee, das als höchstes Gremium der Konvention die Erklärung von Naturlandschaften und Kulturdenkmälern zu Welterbestätten beschließt, folgte im Dezember 1996 dieser Empfehlung. Die Begründung hierfür war, dass der Neusiedler See nicht als Naturerbe sondern als grenzüberschreitende Kulturlandschaft gemeinsam mit Ungarn eingereicht werden sollte und zur Semmeringbahn noch eine internationale Vergleichsstudie erstellt werden müsse. In einem Schreiben an den Generalsekretär der ALLIANCE FOR NATURE teilte Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff, Gründungsdirektor des UNESCO-Welterbe-Zentrums, mit: "Die Vergleichsstudie zur Semmeringbahn wird deshalb durchgeführt, weil es bis heute noch keine einzige Eisenbahnlinie weltweit gibt, die zur UNESCO-Welterbestätte erklärt wurde. Zu diesem Zweck werden namhafte Eisenbahnexperten aus der ganzen Welt herangezogen und das nationale Eisenbahnmuseum in York (England) mit der Koordination beauftragt. Das UNESCO-Welterbe-Zentrum hofft, dass diese Vergleichsstudie bis Juni 1997 erstellt ist, damit die Beurteilung der Semmeringbahn für deren Aufnahme in die UNESCO-Welterbe-Liste im kommenden Jahr erfolgen kann. Zu diesem Zweck raten wir der ALLIANCE FOR NATURE, weiterhin ihre Initiativen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Semmeringbahn fortzusetzen. Diesbezüglich könnte es sehr hilfreich sein, wenn Ihre Organisation weiterhin durch die Bereitstellung von eventuell erforderlichen Unterlagen über die Semmeringbahn behilflich ist."

Nach dem ernüchternden Beschluss des Welterbe-Komitees im Dezember 1996 trachtete ALLIANCE FOR NATURE danach, dass die internationale Vergleichsstudie so rasch als möglich zustande kommt. Alsbald zeigte sich, dass für diese einjährige Arbeit keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, da die UNESCO, wie auch die anderen UN-Organisationen, unter chronischem Geldmangel leidet. Dementsprechend machte sich ALLIANCE FOR NATURE auf die Suche nach Finanziers und appellierte an den Bund und an das Land Niederösterreich, die Vergleichsstudie zu finanzieren, da dies insbesondere im Interesse der Republik Österreich bzw. des Landes Niederösterreich liegen müsse. Nach mehrmonatigem Ringen erklärte sich das zuständige Ministerium bereit, die Kosten für die Vergleichsstudie zu übernehmen. Gleichzeitig entschloss sich ALLIANCE FOR NATURE, eine eigene wissenschaftliche Dokumentation über die Semmeringbahn zu erstellen, um diese der UNESCO bzw. ICOMOS (ICOMOS; International Council of Monuments and Sites; Internationaler Rat für Denkmalpflege) als "Behelfsmittel" für die internationale Vergleichsstudie zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser Dokumentation, die vom Land Niederösterreich gefördert wurde, wurde die Semmeringbahn mit allen weltweit bedeutenden Eisenbahnstrecken, die zur damaligen Zeit erbaut wurden, verglichen. Es kristallisierte sich heraus, dass die Semmeringbahn die erste Hochgebirgsbahn der Welt ist. Nach rund einem Jahr war die mehr als 200-seitige, mehr als 900 Fußnoten umfassende, teils in die englische Sprache übersetzte Dokumentation "Semmering-Eisenbahn – Geschichte und Bedeutung der ersten Hochgebirgsbahn der Welt" fertig gestellt und konnte im Februar 1998 den Vertretern des nationalen Eisenbahnmuseums in York (England) persönlich übergeben werden.

Im März 1998 lud das nationale Eisenbahnmuseum in York (England) alle namhaften Eisenbahnexperten der Welt zur "World Railway Heritage Conference" nach York ein, die im Rahmen der von Österreich finanzierten internationalen Vergleichsstudie stattfand. Während aus Österreich keine Vertreter öffentlicher Stellen – weder seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) noch seitens des Bundesdenkmalamtes – an der Konferenz teilnahmen, wurden Christian Schuhböck und Günter Dinhobl als Repräsentanten der Nichtregierungsorganisation ALLIANCE FOR NATURE eingeladen, die Semmeringbahn zu präsentieren. In Form eines Dia-Vortrages, zahlreicher Unterlagen und eines Videos stellten die beiden ALLIANCE-Vertreter die Semmeringbahn erfolgreich vor. Alle Eisenbahn-Experten waren sich einig, dass die Semmeringbahn den jüngst erstellten Kriterien für Eisenbahn-Welterbestätten entspricht und als chancenreichste Eisenbahn für die Eintragung in die UNESCO-Welterbe-Liste gilt. In der damals erarbeiteten "Top 20"-Liste potentieller Eisenbahn-Welterbestätten werden neben der Semmeringbahn u.a. die Liverpool-Manchester-Eisenbahn, die indische Darjeeling-Himalaya-Eisenbahn, die Schweizer Gotthardbahn, die Transsibirische Eisenbahn und die Central-Eisenbahn in Peru genannt.

Während der Konferenz überreichten die ALLIANCE-Vertreter dem ICOMOS-World-Heritage-Coordinator Henry Cleere formell die wissenschaftliche Dokumentation "Semmering-Eisenbahn – Geschichte und Bedeutung der ersten Hochgebirgseisenbahn der Welt", die daraufhin als wesentliche Entscheidungsgrundlage seitens ICOMOS/UNESCO herangezogen wurde. Aufgrund der Initiative "Weltkulturerbe Semmeringbahn" wurden erstmals in der Geschichte der Eisenbahn eigene Kriterien für "World Railway Heritage Sites" (Eisenbahn-Welterbestätten) erstellt, wobei die ALLIANCE-Dokumentation als Basis hierfür diente. Noch während der Konferenz trachteten Länder wie England und Indien danach, gleichfalls ihre bedeutendsten Eisenbahnstrecken auf den Prüfungstand von ICOMOS/UNESCO zwecks Eintragung in die Welterbe-Liste zu stellen, mussten aber zur Kenntnis nehmen, dass dazu eine offizielle Nominierung voranzugehen habe. Somit hatte die Semmeringbahn einen unaufholbaren Vorsprung, als erste Eisenbahn weltweit den Welterbe-Status zu erhalten.

Ende September 1998 stellte das nationale Eisenbahnmuseum in York die internationale Vergleichsstudie zur Semmeringbahn fertig und übergab sie ICOMOS. Da das Welterbe-Zentrum aber bereits im März 1998 seine Sitzung abhielt und die Kandidaten für die Aufnahme in die Welterbe-Liste festlegte, trachtete das ALLIANCE-Generalsekretariat danach, doch noch eine Empfehlung für die Semmeringbahn an das Welterbe-Komitee herbeizuführen. In zahlreichen Gesprächen im In- und Ausland sprachen ALLIANCE-Mitarbeiter mit verantwortlichen Funktionären von ICOMOS und UNESCO, um einen Beschluss des Welterbe-Komitees zur Semmeringbahn bei dessen Konferenz Anfang Dezember 1998 zu erzielen.

Gleichzeitig kämpfte ALLIANCE FOR NATURE gegen kontraproduktive Einflüsse, da wenige Tage vor der Konferenz des UNESCO-Welterbe-Komitees erneut eine heftige innenpolitische Diskussion um den umstrittenen Basistunnel aufflammte, nachdem der österreichische Rechnungshof einen äußerst kritischen Bericht zum Tunnelprojekt veröffentlichte. Selbst das österreichische Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten gab öffentlich seine Befürchtung zum Ausdruck, dass der Tunnelstreit die Chancen für die Aufnahme der Semmeringbahn in die Welterbe-Liste bremst, da sich das Welterbe-Komitee nicht in nationale oder internationale Streitereien einmischen und dementsprechend auch keine in Frage gestellten Objekte aufnehmen wolle.

Trotz – oder gerade wegen - dieser Bedenken richtete ALLIANCE FOR NATURE zwei Tage vor der Konferenz des Welterbe-Komitees einen öffentlichen Appell an die UNESCO, einen positiven Beschluss zu fassen, da die von der Einstellung bedrohte Semmeringbahn dem Inhalt und dem Geist der Welterbe-Konvention entspricht.

Aufgrund der guten Kontakte zwischen dem ALLIANCE-Generalseretariat und dem UNESCO-Welterbe-Zentrum, insbesondere zum Gründungsdirektor Bernd von Droste zu Hülshoff, der die Gefahr einer Beeinträchtigung des Natur- und Wasserhaushaltes durch den Bau des Basistunnels erkannte, konnte ALLIANCE FOR NATURE Anfang Dezember 1998 die Erklärung der Semmeringbahn samt umgebender Landschaft zur Welterbestätte feiern.

| Die Semmeringbahn steht für eine herausragende technische Lösung eines bedeutenden physikalischen Problems bei der Errichtung früherer Eisenbahnlinien. Mit dem Bau der Semmeringbahn wurde der Zugang zu Landstrichen von großer natürlicher Schönheit erleichtert; in der Folge entwickelten sich Wohn- und Erholungsräume und damit eine neue Form der Kulturlandschaft. |

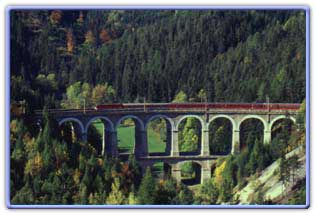

Die Semmeringbahn, die zwischen 1848 und 1854 über eine Strecke von 41 km Gebirgslandschaft gebaut wurde, ist eine der Pionierleistungen im Eisenbahnbau dieser frühen Periode. Die Qualität der Tunnels, Viadukte und anderer Bauten haben eine Nutzung dieser Bahnlinie bis zum heutigen Tag ermöglicht. Sie verläuft vor dem Hintergrund einer spektakulären Gebirgslandschaft mit zahlreichen schönen Gebäuden, die im Gefolge der Erschließung der Region durch die Eisenbahn entstanden.

Der einstimmige Beschluss des UNESCO-Welterbe-Komitees bestätigte die jahrelangen Bemühungen der ALLIANCE FOR NATURE und ihrer Förderer, allen voran das Land Niederösterreich, die AFN-Mitglieder und -Spender sowie der Künstler Prof. Helmut Kies (der Wiener Künstler des "Phantastischen Realismus" unterstützte die ALLIANCE-Initiativen durch seine Lithographien). ALLIANCE-Generalsekretär DI Christian Schuhböck wurde in der Folge mit der "Europa Nostra Medal of Honour 2001" für sein Engagement um die Erhaltung der Semmeringbahn ausgezeichnet.

Im Mai 1999 fand schließlich eine grandiose Welterbe-Feier

statt. ALLIANCE FOR NATURE organisierte mit Unterstützung des Landes

Niederösterreich für die gesamte Bevölkerung einen Fackelzug vom

Weinzettelfeld bis zur Kalten Rinne, einem Ausläufer der Adlitzgräben in

der Gemeinde Breitenstein. Am Fuß der Polleroswand setzten die mehr als

1.000 Teilnehmer, die aus ganz Österreich und dem Ausland angereist waren,

ihre Fackeln in Form des weltweit größten Welterbe-Emblems und schafften

damit einen neuen Weltrekord, der durch die Eintragung im "Guinness-Buch

der Rekorde 2001" bestätigt wurde. Das Krauselklause-Viadukt und das

mächtige Viadukt über die Kalte Rinne wurden von den Veranstaltern in ein

Lichtermeer getaucht; auf der Polleroswand (als natürliche

Projektionsfläche im Ausmaß von rund 10.000 m²) wurde die Aufnahme der

Semmeringbahn in den Kreis der Welterbestätten in Form einer Sound- und

Lasershow zelebriert. Als krönenden Abschluss der Feier fand vor dem

Kalte-Rinne-Viadukt ein Feuerwerk statt, das den schönsten Teil der

Semmeringbahn nochmals im festlichen Glanz erstrahlen ließ.

Im Mai 1999 fand schließlich eine grandiose Welterbe-Feier

statt. ALLIANCE FOR NATURE organisierte mit Unterstützung des Landes

Niederösterreich für die gesamte Bevölkerung einen Fackelzug vom

Weinzettelfeld bis zur Kalten Rinne, einem Ausläufer der Adlitzgräben in

der Gemeinde Breitenstein. Am Fuß der Polleroswand setzten die mehr als

1.000 Teilnehmer, die aus ganz Österreich und dem Ausland angereist waren,

ihre Fackeln in Form des weltweit größten Welterbe-Emblems und schafften

damit einen neuen Weltrekord, der durch die Eintragung im "Guinness-Buch

der Rekorde 2001" bestätigt wurde. Das Krauselklause-Viadukt und das

mächtige Viadukt über die Kalte Rinne wurden von den Veranstaltern in ein

Lichtermeer getaucht; auf der Polleroswand (als natürliche

Projektionsfläche im Ausmaß von rund 10.000 m²) wurde die Aufnahme der

Semmeringbahn in den Kreis der Welterbestätten in Form einer Sound- und

Lasershow zelebriert. Als krönenden Abschluss der Feier fand vor dem

Kalte-Rinne-Viadukt ein Feuerwerk statt, das den schönsten Teil der

Semmeringbahn nochmals im festlichen Glanz erstrahlen ließ.

Im Beisein von Kulturministerin Elisabeth Gehrer und

Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll überreichte Bernd von

Droste zu Hülshoff tags darauf die UNESCO-Welterbe-Urkunde an den

Semmeringer Bürgermeister Hermann Düringer, stellvertretend für alle

Bürgermeister der Semmering-Region.

Im Beisein von Kulturministerin Elisabeth Gehrer und

Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll überreichte Bernd von

Droste zu Hülshoff tags darauf die UNESCO-Welterbe-Urkunde an den

Semmeringer Bürgermeister Hermann Düringer, stellvertretend für alle

Bürgermeister der Semmering-Region.

1999 wurde die indische Darjeeling-Himalayan-Railway (DHR) von der UNESCO zur zweiten Eisenbahn-Welterbestätte ernannt und genießt seither ebenfalls den Schutz der internationalen Staatengemeinschaft. Diese 88 km lange Schmalspurbahn von New Jalpaiguri bis Darjeeling am Fuße des Himalajas war wegen des konkurrenzierenden Straßenverkehrs und aufgrund des Monsunregens, der Jahr für Jahr Teile des Schienenbettes fortspülte, in ihrem Fortbestand bedroht. Deshalb hat die DHRHF (Darjeeling-Himalayan-Railway-Heritage-Foundation) die Initiative "Weltkulturerbe Semmeringbahn" der ALLIANCE FOR NATURE zum Vorbild genommen und sich für die Erhaltung dieser außergewöhnlichen Schmalspurbahn eingesetzt. Mit der Ernennung der DHR zur Welterbe-Eisenbahn hat der indische Eisenbahnminister sofort den entsprechenden Finanzbetrag zur Restaurierung der mehr als 100 Jahre alten Lokomotiven und Waggons sowie zur Verbesserung des Schienenbettes bereitgestellt.

ALLIANCE FOR NATURE und die DHRHF haben eine

Welterbe-Partnerschaft hinsichtlich Semmeringbahn und

Darjeeling-Himalayan-Railway geschlossen, um sich gegenseitig beim Schutz

und bei der Erhaltung dieser Eisenbahn-Welterbestätten zu unterstützen.

ALLIANCE FOR NATURE und die DHRHF haben eine

Welterbe-Partnerschaft hinsichtlich Semmeringbahn und

Darjeeling-Himalayan-Railway geschlossen, um sich gegenseitig beim Schutz

und bei der Erhaltung dieser Eisenbahn-Welterbestätten zu unterstützen.

In Indonesien und in der Schweiz sind nun ebenfalls Initiativen im Gange,

um bedeutende Eisenbahnlinien unter der Patronanz der UNESCO für kommende

Generationen zu erhalten. Im Jahr 2001 startete ALLIANCE FOR NATURE die

Initiative "Welterbe Transsibirische Eisenbahn" mit dem Ziel, diese

außergewöhnliche Bahnstrecke zu einer Welterbestätte gemäß

UNESCO-Welterbe-Konvention erklären zu lassen und unterbreitete der

Russischen Föderation den offiziellen Vorschlag, die Transsibirische

Eisenbahn für die Aufnahme in das "Erbe der Menschheit" zu nominieren.

Das "Weltkulturerbe Semmeringbahn" nun für den Tourismus auszuschlachten, wie es so manchem Manager in der Region vorschwebt, möchte ALLIANCE FOR NATURE vermeiden. Dies würde auch den Zielen der UNESCO-Welterbe-Konvention widersprechen und letztendlich den Welterbe-Status der Semmeringbahn aufs Spiel setzen. Deshalb hat die Natur-, Kultur- und Landschaftsschutzorganisation die Bezeichnung "Weltkulturerbe Semmeringbahn®" beim Österreichischen Patentamt als Schutzmarke registrieren lassen und dazu Lizenzkriterien erstellt. Außerdem will die Vereinigung unter dieser Bezeichnung weltweit Vorbildwirkung erzielen und andere Länder ebenfalls zum Schutz und zur Erhaltung ihrer bedeutenden Bahnstrecken bewegen. Negativwerbung mit der Bezeichnung "Weltkulturerbe Semmeringbahn" wäre daher kontraproduktiv und soll durch die Schutzmarke verhindert werden.

Gegen sanften, intelligenten und qualitativ hochwertigen Fremdenverkehr hat ALLIANCE FOR NATURE nichts auszusetzen. Im Gegenteil – die Organisation bietet unter dem Titel "Weltkulturerbe Semmeringbahn – Auf den Spuren von Carl Ritter von Ghega" geführte Wanderungen entlang dieser außergewöhnlichen Landschaftsbahn an.

Außerdem trachtet ALLIANCE FOR NATURE im Rahmen ihrer Initiative "Weltkulturerbe Semmeringbahn" danach, dass sich diese Gebirgsbahn zu einem "Schmuckstück" unter Europas Bahnen entwickelt. Dazu sind jedoch noch umfangreiche Maßnahmen zu setzen, die erst zum Teil in Angriff genommen wurden:

| November 1972: Die Generalkonferenz der UNESCO beschließt die "Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" (Welterbe-Konvention), die im Dezember 1975 in Kraft tritt. |

| 1991: Seit diesem Jahr setzt sich ALLIANCE FOR NATURE für den Beitritt Österreichs zur Welterbe-Konvention ein. |

| Januar 1993: ALLIANCE FOR NATURE schlägt den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark sowie dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die Nominierung der Semmeringbahn als Welterbestätte vor. |

| März 1993: Die Republik Österreich tritt der Welterbe-Konvention bei. |

| September 1993: Der Landeshauptmann von Niederösterreich teilt der ALLIANCE FOR NATURE mit, daß das Land Niederösterreich die Semmeringbahn und die Wachau (ebenso ein Vorschlag der ALLIANCE FOR NATURE) für die Nominierung als Welterbestätte vorschlägt. |

| November 1993: Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung teilt ALLIANCE FOR NATURE mit, dass das Land Steiermark die Semmeringbahn gemäß der Welterbe-Konvention nominiert. |

| Dezember 1993: ALLIANCE FOR NATURE startet eine österreich-weite Unterschriftenaktion und Öffentlichkeitskampagne für die Nominierung der Semmeringbahn als Welterbestätte. |

| April 1994: Konferenz des Bundes und der Bundesländer, bei der die Aufnahme der Semmeringbahn in die sogenannte "tentative list" (vorläufige Liste; Vorschlagsliste) potentieller Welterbestätten Österreichs beschlossen wird. |

| September 1995: Österreich nominiert seine ersten potentiellen Welterbestätten: das Schloss Schönbrunn, die Altstadt von Salzburg, die Semmeringbahn und den Neusiedler See. |

| Dezember 1996: Das UNESCO-Welterbe-Komitee beschließt die Aufnahme des Schlosses Schönbrunn und der Salzburger Altstadt in die Welterbe-Liste sowie die Erstellung einer internationalen Vergleichsstudie zur Semmeringbahn. Der Neusiedler See wird zurückgestellt und soll gemeinsam mit Ungarn als grenzüberschreitende Welterbestätte nochmals nominiert werden. |

| Januar - November 1997: ALLIANCE FOR NATURE lässt eine eigene wissenschaftliche Dokumentation erstellen, die zum Schluss kommt, dass die Semmeringbahn die erste Hochgebirgsbahn der Welt ist. |

| Februar 1998: ALLIANCE FOR NATURE stellt dem "Institute for Railway Studies" in York (England), welches im Auftrag von ICOMOS/UNESCO die Kriterien für Eisenbahn-Welterbestätten erstellt, die wissenschaftliche Dokumentation über die Semmeringbahn zur Verfügung. |

| März 1998: Bei der internationalen "World Railway Heritage Conference" in York (England) präsentiert ALLIANCE FOR NATURE erfolgreich die Semmeringbahn als erste Hochgebirgsbahn der Welt und potentielle Eisenbahn-Welterbestätte. |

| September / Oktober 1998: Die internationale Vergleichsstudie wird fertiggestellt. ICOMOS teilt ALLIANCE FOR NATURE mit, dass es eine positive Empfehlung für die Aufnahme der Semmeringbahn in die Welterbe-Liste an das UNESCO-Welterbe-Komitee geben wird. |

| Dezember 1998: Die Semmeringbahn mit ihrer landschaftlichen

Umgebung wird zum Welterbe erklärt.

|

2008 jährt sich zum zehnten Mal die Erklärung der Semmeringbahn zum

Weltkulturerbe. Die Begründung der UNESCO:

"Die Semmeringbahn, die zwischen 1848 und 1854 über eine Strecke von 41 km

Gebirgslandschaft gebaut wurde, ist eine der Pionierleistungen im

Eisenbahnbau dieser frühen Periode. Die Qualität der Tunnels, Viadukte und

anderer Bauten haben eine Nutzung dieser Bahnlinie bis zum heutigen Tag

ermöglicht. Sie verläuft vor dem Hintergrund einer spektakulären

Gebirgslandschaft mit zahlreichen schönen Ferienhäusern, die im Gefolge

der Erschließung der Region durch die Eisenbahn entstanden. Die

Semmeringbahn steht für eine herausragende technische Lösung eines

bedeutenden physischen Problems bei der Errichtung früher Eisenbahnlinien.

Mit dem Bau der Semmeringbahn wurde der Zugang zu Landstrichen von großer

natürlicher Schönheit erleichtert; in der Folge entwickelten sich Wohn-

und Erholungsräume und damit eine neue Form von Kulturlandschaft."

Anlass für die Ernennung zum Welterbe war die Auseinandersetzung mit dem

Basistunnel, der die Semmeringbahn ersetzen hätte sollen. Durch ihre

Initiativen "Semmeringbahn statt Tunnelwahn" und "Weltkulturerbe

Semmeringbahn" konnte ALLIANCE FOR NATURE (AFN) einerseits in Kooperation

mit den "Vereinigten Bürgerinitiativen Schwarzatal – Region Semmering" und

dem Land Niederösterreich eine politische Absage des umstrittenen

Tunnelprojektes erreichen und andererseits diese bedeutende

Hochgebirgsbahn in den Kreis der Welterbestätten führen.

Seither wurden seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zahlreiche Abschnitte der Semmeringbahn mit hohem technischen und finanziellen Aufwand generalsaniert. Zudem erarbeitete ALLIANCE FOR NATURE im Auftrag des "Vereins Freunde der Semmeringbahn" (den NÖ Gemeinden an der Semmeringbahn) eine Reihe von Projekten, die die Semmering-Region nun auch unter dem Aspekt des Welterbes touristisch aufwertet. So wurden entlang des beliebten Bahnwanderweges rund 40 Orientierungs- und Informationstafeln (Bild) errichtet, die dem interessierten Besucher Wissenswertes über die Semmeringbahn und die umgebende Region vermitteln. Ein Folder mit Landkarte, der vorort erworben werden kann, verschafft einen Überblick über das "Weltkulturerbe Semmeringbahn®" und kann zwecks Nachlese mit nach Hause genommen werden. Eine "Audio-Tour", von ALLIANCE FOR NATURE in deutscher und englischer Sprache formuliert, erläutert die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Semmeringbahn. Und im Auftrag der ÖBB hat ALLIANCE FOR NATURE eine Expertise über Sichtachsen entlang dem Streckenabschnitt Payerbach – Eichberg durchgeführt mit dem Ziel, dass die bedeutendsten Bauwerke (Tunnels, Viadukte) vom Baumbestand befreit und somit aus größerer Entfernung wieder ersichtlich werden.

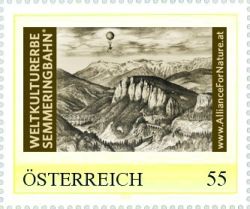

Zum 10-jährigen Welterbe-Jubiläum hat ALLIANCE FOR NATURE überdies die beiden Briefmarken "Weltkulturerbe Semmeringbahn" bei der Österreichischen Post in Auftrag gegeben (Bild). Ihre Motive stammen von den Lithographien, die die Künstler Prof. Helmut Kies und Karl Goldammer zu den AFN-Initiativen erstellt haben. Sowohl die Briefmarken als auch die Lithographien können bei ALLIANCE FOR NATURE erworben werden.

Englische

Version: Dismantling the

World Cultural Heritage Semmering Railway

Englische

Version: Dismantling the

World Cultural Heritage Semmering RailwayUm im international geschützten UNESCO-Welterbe-Gebiet des

Semmerings den Basistunnel realisieren zu können, wird seit Jahren auf

mehreren Ebenen getrickst. Selbst der Managementplan steht im krassen

Widerspruch zur UNESCO-Welterbe-Konvention.

Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erkannte die Organisation

der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO),

dass mit der Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung, der

Industrialisierung, dem unkontrolliertem Verkehrszuwachs und dem

hemmungslosen Massentourismus ein rapider Biodiversitäts- und

Landschaftsverlust einhergeht. Das stete Wachstum der Bevölkerung und

deren Ansprüche, die Landschaftszersiedelung und Urbanisierung sowie die

technik- und wirtschaftsorientierte Entwicklung der Gesellschaft führen in

immer stärkerem Ausmaß zum Untergang traditioneller Lebensformen sowie zur

Zerstörung natürlicher und kultureller Werte. Vor allem die letzten

Jahrzehnte zeigen deutlich, wie sehr der Mensch den Sinn für wahre Werte

und Notwendigkeiten verloren hat und blindlings dem vermeintlichen

Fortschritt und Wirtschaftswachstum nachjagt, dessen Auswüchse in immer

rasanterem Tempo zum Verfall bzw. zur Zerstörung unwiederbringlicher

Natur- und Kulturgüter führen.

Um dieser negativen Entwicklung zumindest einwenig entgegen zu steuern,

beschloss die Generalkonferenz der UNESCO 1972 die „Konvention zum Schutz

des Kultur- und Naturerbes der Welt“ (Welterbe-Konvention). Sie hat zum

Ziel, weltweit Landschaften von hervorragender Schönheit und Vielfalt

sowie die Zeugnisse vergangener und die Schätze bestehender Kulturen vor

dem Untergang zu bewahren und als Welterbe der gesamten Menschheit für

zukünftige Generationen zu erhalten.

Österreich trat der Welterbe-Konvention mit mehr als

zwanzigjähriger Verspätung 1993 bei, hatte man doch in den 1980er Jahre

die Befürchtung, Naturschützer könnten für die Nominierung der

Donau-March-Thaya-Auen als potentielles Weltnaturerbe eintreten, was den

Plänen der Regierung und der E-Wirtschaft hinsichtlich Realisierung eines

Laufkraftwerks bei Hainburg diametral entgegen gestanden wäre.

Dementsprechend vermied man es jahrelang, dem Übereinkommen beizutreten.

Die Österreichische UNESCO-Kommission, die Österreichische Gesellschaft

für Kulturgüterschutz und andere Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

bemühten sich zwar um einen Beitritt Österreichs zur Welterbe-Konvention,

doch stießen sie bei den Politikern und Beamten immer wieder auf taube

Ohren. Erst als die Landschaftsschutzorganisation „Alliance For Nature“

Anfang der 1990er Jahre politischen Druck ausübte, unterzeichneten 1992

Bundespräsident Thomas Klestil und Bundeskanzler Franz Vranitzky die

Ratifikationsurkunde, infolge dessen die Welterbe-Konvention im März 1993

auch für Österreich in Kraft trat. „Alliance For Nature“ unterbreitete

sogleich den Vorschlag, die Semmeringbahn, bedroht durch den

Semmering-Basistunnel, als potentielle Welterbestätte zu nominieren. Ein

Vorschlag, der sogar die UNESCO in Paris vollends überraschte, hatte man

doch bis dahin nur Schlösser, Kathedralen, Städteensembles und ähnlich

wertvolle Kulturgüter zum „Welterbe der Menschheit“ erklärt. Aber eine

Eisenbahn stand bislang noch nicht zur Diskussion. Vor allem

Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll begeisterte sich für die

Idee der „Alliance For Nature“ und unterstützte deren Initiative.

Letztendlich konnte diese auch die UNESCO vom außergewöhnlichen

universellen Wert überzeugen, sodass die Semmeringbahn 1998 als erste

Eisenbahn weltweit den Status einer Welterbestätte erhielt (mittlerweile

gibt es in Indien drei und in Europa zwei Welterbe-Eisenbahnen). Somit

wandte „Alliance For Nature“ erstmals in der Geschichte des

österreichischen Naturschutzes das „Welterbe“ als internationales

Schutzinstrument an, hatten doch Umweltorganisationen bislang fast

ausschließlich den „Nationalpark“ als Gegengewicht zu Großprojekten ins

Treffen geführt (Hohe Tauern, Donau-Auen, Neusiedler See).

Damit aber NGOs und Bürgerinitiativen (wie jene von Wien-Mitte) in

weiterer Folge nur ja nicht auf die Idee kommen, die Welterbe-Konvention

nun öfters als Schutzinstrument gegenüber Großprojekten einzusetzen,

verniedlichte man die Bedeutung der UNESCO-Welterbe-Konvention. Der

Welterbe-Status sei, so die Beamten, nichts anderes als eine

internationale Auszeichnung für ein nationales Kultur- oder Naturdenkmal.

Von einem rechtswirksamen Instrument zum Schutz gefährdeter

Naturlandschaften oder Kulturdenkmäler könne jedenfalls keine Rede sein.

Doch trotz permanenter Abwertung durch Politiker und Beamte wurde sowohl

beim Hochhausprojekt in Wien-Mitte als auch beim Basistunnelprojekt am

Semmering das „Welterbe“ erfolgreich gegen Gigantomanie bzw. falsch

verstandenen Fortschritt eingesetzt.

Auch im benachbarten Deutschland kam die Welterbe-Konvention zum Aufsehen

erregenden Einsatz. Denn nachdem Politiker und Beamte der Stadt Dresden

nicht einsehen wollten, dass Jungfrau und Kind, sprich

„Waldschlösschenbrücke“ (ein die Elbe überquerender Autobahnzubringer)

und „Welterbe Dresdner Elbtal“, nicht miteinander vereinbar sind, wurde

Deutschland der Welterbe-Titel für diese außergewöhnliche Fluss- und

Kulturlandschaft aberkannt. Hätte sich das UNESCO-Welterbe-Komitee

breitschlagen lassen und dem Dresdner Elbtal trotz Bau der Brücke den

Welterbe-Status belassen, wäre die Glaubwürdigkeit und der Sinn der

Welterbe-Konvention weltweit verloren gegangen.

Als Konsequenz auf diesen Konfliktausgang im Nachbarland

schlägt Österreich nun einen etwas diffizileren Weg ein, um doch noch ein

Großprojekt in einem UNESCO-geschützten Welterbe-Gebiet durchsetzen zu

können. Nicht Konfrontation sondern geschickte Agitation soll hier den Weg

für den neuen Semmering-Basistunnel (SBTn) mit all seinen großtechnischen

Eingriffen im Weltkulturerbe Semmeringbahn und umgebender Landschaft

ebnen. Als Mittel zum Zweck dienen hiefür verschiedenste Maßnahmen sowie

der seit langem geforderte Managementplan.

Damit ein Natur- oder Kulturgut von außergewöhnlichem universellem Wert

überhaupt in das international geschützte „Welterbe der Menschheit“ gemäß

UNESCO-Konvention aufgenommen wird, muss es den national gesetzlich

verankerten Schutz genießen. Bei der Semmeringbahn und umgebenden

Kulturlandschaft war diese Grundvoraussetzung zum Zeitpunkt der

Nominierung gegeben. Denn die Semmeringbahn steht bereits seit 1923 ex

lege unter Denkmalschutz und die umgebende Landschaft ist auf

niederösterreichischer Seite Teil des Landschaftsschutzgebietes

„Rax-Schneeberg“ (seit 1955), auf steirischer Seite Teil des

Landschaftsschutzgebietes „Stuhleck-Pretul“ (seit 1981). Auf

internationaler Ebene ist der Semmering zudem Bestandteil des

Natura-2000-Gebietes „Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand – Schneeberg –

Rax“ (seit 1998). Die Voraussetzung des gesetzlich verankerten Schutzes

war somit anno dazumal auf nationaler (und internationaler) Ebene gegeben.

1995 nominierte die Republik Österreich schließlich die Semmeringbahn samt

ihrer umgebenden Kulturlandschaft mit einer Gesamtfläche von über 8.800

Hektar, wobei in der diesbezüglichen Dokumentation die Gebirgsbahn und die

umgebende Landschaft mit all ihren Reizen („magic mountains“) als Symbiose

zwischen Natur, Kultur und Technik Lob gepriesen wurde. Im Dezember 1998

erklärte die UNESCO die Semmeringbahn mit ihrer umgebenden

Kulturlandschaft zum Welterbe und begründete ihren Entschluss

folgendermaßen: „Die Semmeringbahn, die zwischen 1848 und 1854 über eine

Strecke von 41 km Gebirgslandschaft gebaut wurde, ist eine Pionierleistung

im Eisenbahnbau dieser frühen Periode. Die Qualität der Tunnels, Viadukte

und andere Bauten haben eine Nutzung dieser Bahnlinie bis zum heutigen Tag

ermöglicht. Sie verläuft vor dem Hintergrund einer spektakulären

Gebirgslandschaft mit zahlreichen schönen Ferienhäusern, die im Gefolge

der Erschließung der Region durch die Eisenbahn entstanden. Kriterium (ii)

Die Semmeringbahn steht für eine herausragende technische Lösung eines

bedeutenden physischen Problems bei der Errichtung früher Eisenbahnlinien.

Kriterium (iv) Mit dem Bau der Semmeringbahn wurde der Zugang zu

Landstrichen von großer natürlicher Schönheit erleichtert; in der Folge

entwickelten sich Wohn- und Erholungsräume und damit eine neue Form von

Kulturlandschaft.“

Mit anderen Worten: Ohne die spektakuläre Gebirgslandschaft mit ihren

tiefen Gräben und hoch emporragenden Steilwänden wäre am Semmering nie

eine derart pionierhafte Eisenbahnstrecke entstanden. Und ohne die

Erschließung dieser von großer natürlicher Schönheit geprägten Region

durch die Eisenbahn wäre nie eine derartig harmonische Kulturlandschaft

mit zierlichen Villen (im „Semmering-Stil“) und prunkvollen Hotels

entstanden. Dem Rechnung tragend (Kriterium ii und iv), erklärte die

UNESCO das „Gesamtkunstwerk“ von Natur, Kultur und Technik zum „Welterbe

der Menschheit“ – so wie es die Republik Österreich in ihrer Dokumentation

beschrieb („The World Heritage – Documentation for the Nomination of

Semmering – railway – cultural site – Semmeringbahn Kulturlandschaft,

1995“) und Mitte der 1990er Jahre zur Aufnahme in das Welterbe beantragte.

Oder anders ausgedrückt: Die Semmeringbahn und ihre umgebende

Kulturlandschaft wurden gleichrangig und gleichwertig als Welterbe

nominiert. Der umgebenden Landschaft („the Cultural Site of the

Semmering“) wurde in der Welterbe-Dokumentation sogar mehr als viermal

soviel Raum gewidmet wie der Semmeringbahn selbst. Nun aber wird in

Beamtenkreisen abwertend nur noch von der „Semmeringeisenbahn“ als

Weltkulturerbe gesprochen, während die umgebende Landschaft mehr oder

weniger unter den Tisch fallen gelassen wird.

Zugunsten des gigantomanischen Semmering-Basistunnels wird seit Jahren dieses harmonische „Gesamtkunstwerk“, wie es in der Welterbe-Dokumentation so schön heißt, in Stücke zerteilt und schrittweise auf ein Minimum reduziert. Schon kurz nach der offiziellen Nominierung durch die Republik Österreich, aber noch vor der tatsächlichen Erklärung zum „Welterbe der Menschheit“ durch das UNESCO-Welterbe-Komitee, begann das Kulturministerium die scheibchenweise Demontage des Weltkulturerbes Semmeringbahn. Denn am 17. März 1997 hat das dem Kulturministerium unterstellte Bundesdenkmalamt einen Bescheid herausgegeben, der die Semmeringbahn im Streckenabschnitt 75,650 bis 114,820 unter Denkmalschutz stellt. Demnach wurden die Bahnhöfe Gloggnitz und Mürzzuschlag ausgespart. Ein Schelm, der denkt, es stecke Absicht dahinter, um eine Abzweigung für den Semmering-Basistunnel knapp hinter dem Bhf. Gloggnitz und kurz vor dem Bhf. Mürzzuschlag seitens des Denkmalschutzes doch noch zu ermöglichen. Ob die UNESCO über diese kaum wahrnehmbare, aber richtungsweisende „Weichenstellung“ informiert wurde, bleibt dahin gestellt. Ebenso fraglich ist, ob die UNESCO bezüglich der Verkleinerung des Landschaftsschutzes kontaktiert wurde. Denn per Verordnung vom 22.06.1981 wurden große Teile der Landschaft auf der steiermärkischen Seite des Semmerings zum Landschaftsschutzgebiet „Stuhleck-Pretul“ erklärt, per Verordnung vom 26.03.2007 aber auf rund ein Drittel der ursprünglichen Fläche verkleinert, und zwar genau in jenem Bereich, wo der neue Semmering-Basistunnel (SBTn) verlaufen soll. Inwieweit einem Welterbe-Gebiet der nationale Schutz entzogen werden kann, ohne eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für den Welterbe-Status zu verletzen, wäre ebenfalls noch zu prüfen. Den Gipfel des frivolen Umgangs mit dem Weltkulturerbe Semmeringbahn und ihrer umgebende Kulturlandschaft bildet aber der im Auftrag des „Vereins Freunde der Semmeringbahn“ erstellte Managementplan. Unter Mitarbeit der ÖBB Infrastruktur Bau AG, des Kulturministeriums, des Bundesdenkmalamtes und zahlreicher weiterer öffentlichen Stellen wird das Weltkulturerbe „Semmeringbahn – Kulturlandschaft“ nun auf ein Minimum reduziert, indem einfach nur noch die Trasse der Semmeringbahn zur Kernzone mit einer Fläche von gerade einmal 156 ha erklärt wird, während die seinerzeit so gepriesene, mit „großer natürlicher Schönheit“ ausgestattete Kulturlandschaft von über 8.580 ha abgewertet und zur so genannten Pufferzone degradiert wird. Abgesehen davon, dass der Managementplan sich inhaltlich oft widerspricht und falsche Behauptungen aufweist, wird als eine der ersten Maßnahmen zur langfristigen Bestandserhaltung der Semmeringbahn das Bauvorhaben Semmering-Basistunnel angeführt. Dies steht aber in krassem Widerspruch zur UNESCO-Welterbe-Konvention, wurde sie doch mit dem Ziel beschlossen, außergewöhnliche universelle Kultur- und Naturgüter vor großtechnischen Eingriffen, wie es einmal ein Tunnelprojekt derartigen Ausmaßes mit sich bringt, zu schützen. Im Managementplan steht auch nichts darüber, welche Staatsverträge oder einklagbaren Garantieerklärungen es zur Erhaltung und zum Schutz der Semmeringbahn samt ihrer umgebenden Landschaft in jener Form gibt, wie sie von der UNESCO zum Welterbe erklärt wurde, und wie das international geschützte Welterbe-Gebiet vor den geplanten großtechnischen Eingriffen durch den SBTn, die unter anderem dauernde Bergwasserausleitungen im Ausmaß von bis zu 38 Millionen Liter Wasser pro Tag vorsehen, geschützt wird. „Sollte die Semmeringbahn tatsächlich einmal durch einen Basistunnel ersetzt werden, könnte dies zur Stilllegung und schlimmstenfalls zum Verfall dieser bedeutenden Gebirgs- und Landschaftsbahn führen. Eine Eintragung in die Rote Liste des gefährdeten Welterbes wäre die Folge“. Diesen Worten des Gründungsdirektors des UNESCO-Welterbe-Zentrums, Bernd von Droste zu Hülshoff, ist kaum noch etwas hinzuzufügen.

Gegenüber der österreichischen Tageszeitung „DER STANDARD“ (Artikel vom 30. Juli 2013) teilte das österreichische Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) mit: „Die Landschaft war nie Teil des Welterbes“. Es handle sich um eine „bedauerliche Fehlinformation“, die sich bereits in den frühen 2000er-Jahren eingeschlichen habe – auch in den offiziellen Informationsbroschürenund Unterrichtsmaterialien des Ministeriums.

Hat die Republik Österreich noch 1995 die Semmeringbahn mit

ihrer umgebenden Kulturlandschaft als Kulturerbestätte gemäß Artikel 1 der

UNESCO-Welterbe-Konvention nominiert, von ICOMOS evaluieren und vom

UNESCO-Welterbe-Komitee einstimmig in die UNESCO-Welterbe-Liste eintragen

lassen, betreibt sie jetzt eine Art Kindesweglegung zugunsten des

Projektes „Semmering-Basistunnel neu“, dessen Bau im Jahr 2005 beschlossen

wurde.

2009 hat die Republik Österreich dem UNESCO-Welterbe-Komitee jene

umstrittene Karte vorgelegt, die die ehemalige Welterbestätte

„Semmeringbahn mit umgebender Landschaft“ in „Die Semmeringbahn“ als

„Kernzone“ mit einer Fläche von 156 Hektar und einer „Pufferzone“ mit 8581

Hektar ausweist.

Nachdem diese Karte in das Dokument WHC-09/33.COM/8D des

UNESCO-Welterbe-Komitees Eingang fand, interpretierte die Republik

Österreich die Zonierung als Zustimmung seitens der UNESCO. Somit war der

Weg frei für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum Projekt

„Semmering-Basistunnel neu“, die im Mai 2010 in Angriff genommen wurde

und mit einem für das Projekt positiven Bescheid endete. Beschwerden gegen

den UVP-Bescheid und anderen darauf aufbauenden Bescheiden sind beim

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) der Republik Österreich anhängig – u.a. auch

im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe Semmeringbahn.

Im Juli 2013 gab das Kulturministerium bekannt, dass die die Semmeringbahn

umgebende „Landschaft nie Teil des Welterbes war“ und dass alle seither

erschienenen Publikationen auf einer „bedauerliche Fehlinformation“

beruhen. Auch die Deutsche UNESCO-Kommission wurde seitens der

Österreichischen UNESCO-Kommission davon in Kenntnis gesetzt, dass nunmehr

nur die Semmeringbahn Welterbe sei, sodass nun die deutschsprachige

Welterbe-Liste entsprechend geändert wurde.

Somit besteht nun zwischen der Nominierung, der Evaluierung und der

Erklärung der Semmeringbahn samt umgebender Landschaft zur

UNESCO-Welterbestätte einerseits und der heutigen Ansicht der Republik

Österreich andererseits, dass nur die Semmeringbahn die Welterbestätte

bilde, eine gravierende Diskrepanz.

Der Autor dieser fachlichen Stellungnahme ist freilich der Ansicht, dass

nach wie vor die Semmeringbahn mit ihrer umgebenden Landschaft das

UNESCO-Welterbe bilde und dass man seitens der Republik Österreich aus

Rücksicht auf das Projekt „Semmering-Basistunnel neu“ mittels trickreicher

Zonierung das Welterbe nur formell auf die Semmeringbahn beschränken

wolle, damit dieses kein Hindernis in der Umweltverträglichkeitsprüfung

darstelle; schließlich sind nach wie vor Beschwerden beim VwGH anhängig.

Als Instrument für diese Trickserei nahm man den umstrittenen

Managementplan und dessen verwerfliche Karte, mit der nun versucht wird,

die Akzeptanz der UNESCO gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren.

Tatsächlich dürfte aber ICOMOS als Beratungsgremium nicht mit der Prüfung

dieses Managementplans und seiner Karte befasst worden sein, denn dieser

steht im diametralen Gegensatz zum Evaluierungsergebnis von ICOMOS, was

ICOMOS sicherlich aufgefallen wäre.

Außerdem hätte die Republik Österreich gemäß § 165 der UNESCO-Richtlinien

eine Neuanmeldung vornehmen müssen, würde tatsächlich nur noch „Die

Semmeringbahn“ das Welterbe bilden. Denn gemäß § 107 der

UNESCO-Richtlinien sind Pufferzonen kein Bestandteil von Welterbestätten;

sie können höchstens die angemeldete Welterbestätte umgeben (§ 103) und

für dieses einen zusätzlichen Schutz bilden. Untergliedern oder ersetzen

können Pufferzonen die angemeldete bzw. bereits bestehende Welterbestätte

jedenfalls nicht.

Will die Republik Österreich tatsächlich ihre Welterbestätte

„Semmeringbahn mit umgebender Landschaft“ zugunsten des Projektes

„Semmering-Basistunnel neu“ auf „Die Semmeringbahn“ reduzieren, hat sie

gemäß § 165 der UNESCO-Richtlinien selbständig und von sich aus eine

Neuanmeldung einzureichen.

Download:

Vollständige Stellungnahme (PDF)

Clarifications

concerning the World Cultural Heritage Semmering Railway (PDF)

DI Christian Schuhböck

allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Jetzt ist es schwarz auf weiß: Aufgrund des Bauvorhabens „Semmering-Basistunnel neu“ (SBTn) hat ICOMOS, der Internationale Rat für Denkmalpflege und offizielles Beratungsorgan der UNESCO, das Welterbe Semmeringbahn als „Heritage at Risk“ (Erbe in Gefahr) eingestuft. In der jüngsten Ausgabe des „World Report on Monuments and Sites in Danger“, der alle drei Jahre herausgegeben wird, wird zudem klargestellt, dass nicht nur die Semmeringbahn sondern auch ihre umgebende Landschaft Teil des UNESCO-Welterbes ist.

1995 hat nämlich die Republik Österreich die „Semmeringbahn – Kulturlandschaft“ im Ausmaß von 8861 Hektar als Welterbe nominiert. Von ICOMOS evaluiert, hat schließlich das UNESCO-Welterbe-Komitee die Semmeringbahn mit umgebender Landschaft an der Grenze der Bundesländer Niederösterreich und Steiermark als herausragendes Beispiel einer Eisenbahn-Kulturlandschaft 1998 zum „Welterbe der Menschheit“ erklärt. In einschlägigen Publikationen des österreichischen Kulturministeriums, in denen Österreichs Welterbestätten aufgelistet sind, ist demnach auch von der „Semmeringbahn und umgebenden Landschaft“ die Rede.

Doch im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP) zum SBTn-Projekt wurden nur die Eingriffe in die denkmalgeschützte Semmeringbahn – fälschlicherweise als „Kernzone“ des Welterbes bezeichnet – geprüft, nicht jedoch jene in die umgebende Landschaft, die Teil des Landschaftsschutzgebietes „Rax-Schneeberg“ und des Europaschutzgebietes „Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand – Schneeberg – Rax“ ist. Für die Landschaftsschutzorganisation „Alliance For Nature“ liegt demnach ein gravierender Verfahrensfehler im Bewilligungsverfahren zum umstrittenen Projekt „Semmering-Basistunnel neu“ vor.

Anlässlich der Einstufung dieser außergewöhnlichen

Eisenbahn-Kulturlandschaft als „Erbe in Gefahr“ ist nun die Briefmarke „Semmering Railway

– Heritage at Risk“ der Österreichischen Post in limitierter

Auflage erschienen, die das zweigeschoßige Viadukt über die Krauselklause

in winterlicher Landschaft des Semmerings zeigt.

Um unsere Initiativen und Aktivitäten fortsetzen zu können, sind wir für jede Spende dankbar:

Spendenkonto:

Bank Austria

BLZ 12000

Kontonummer 00 677 090 300

IBAN: AT13 1200 0006 7709 0300

BIC: BKAUATWW

Ghega-Museum